私は2022年(令和4年)10月の宅地建物取引士資格試験に合格しました!

私のこの経験が、少しでも誰かの役に立てばと思い、私の実体験を書くことにしました。

今回はこんなことを疑問に思っている方に読んで頂ければと思います。

・独学で一発合格でする人なんているのか?

・独学の勉強ってどうしたらいいのか?

独学!一発!テキスト1冊!完全異業種から挑戦!他の資格勉強経験なし!5問免除なし!

私は今までに資格勉強経験もなく、最後にちゃんと勉強したのは高校受験の時くらいでした。

また、現職は不動産業界となんの接点もなく、完全異業種からの挑戦でした。

宅建の勉強を始めたころは何も分からない状態でしたが、結果として独学・一発・テキスト1冊・完全異業種からの挑戦・5問免除なしで、41点(自己採点)で合格できました。もちろん、現職で正社員として働きながらです。

ただ、余裕だったというわけではなく、自分でいうのも恥ずかしいですが、私なりに結構頑張しました。

正直、私の勉強法を真似すれば誰でも出来るとは言えないですが、少なくとも実績があるやり方として、参考になれば幸いです。

使用したテキストは「わかって合格る宅建士基本テキスト」(TAC社)!

当時、私が使用していたテキストは、TAC株式会社出版の「わかって合格る宅建士基本テキスト」です!

「民法」、「宅建業法」、「法令上の制限」、「その他の関連法令」と4冊に小分けできるため、持ち運びにも便利でした!

また、丁寧な図解でイメージしやすく、配色などが見やすく、個人的には読みやすいテキストでした!

勉強期間は約5カ月(2022年5月末頃~10月16日)、約250時間(平均約1.5時間/日以上)

まず、私の場合は勉強の期間と時間は、このくらいだったかと思います。

・約5カ月(2022年5月頃~10月頃)

・約250時間(平均約1.5時間/日以上)

働いている職場によると思いますが、私の職場は比較的定時で退社でできる日が多かったため、平日でも1時間ほどは勉強時間を確保できていました。

また、休日は4時間ほど勉強していました。

ですが、正直9月に入るくらいまでは、平日・休日も勉強しない日や1週間以上勉強しなかったときもありました(笑)

このままだとさすがにまずいと思い、9月以降は試験当日まで勉強しない日は無かったと思います。

平日に仕事が長引き21時ごろに帰ってきても、少しテキストを読んだり、一問一答で過去問をいくつか解いたりはしていました。

実践した勉強法!

それでは、私が実践した勉強方法を紹介していきたいと思います。

あくまでも私が実践した方法で、これを実践すれば誰でも余裕で合格!というわけではありませんが、こういった実績もあると参考になれば幸いです。

ステップ1:テキストを読み込む(約1.5カ月(5月末~7月初頃))

現職が不動産業界とは全く接点のない異業種であり、周りの知人にも不動産関係の人がいなかったため、右も左も分からない状態でした。なので、とにかく最初は一通りテキストを読もうと思いました。

しかし、聞き慣れない言葉やそもそも10年以上まともに勉強をしてこなかったので、勉強をし続けるということが最初の難関でした。結局、だらだらと2カ月ほどかけて、なんとか読みきることができました。

また、あとから分かりましたが、テキストを読むだけで、アウトプット作業をしなかったため、次の日には頭からほぼほぼ抜けていました。

一通り読み終えたところで、1度過去問を解いてみようと、2021年度12月のテストを実施してみましたが、結果は22点で惨敗でした。。。

●最初の自己テスト(2021年度12月の過去問)結果

・民法関係:6/14点

・法令関係:6/ 8点

・宅建業法:8/20点

・税、ほか:2/ 8点

ほぼほぼ理解できず勘で解答していました。

いま思うと「テキストを一通り読んでみる」目標となってしまい、知識が定着しなかったことが原因と思っています。

もし、私と同じようにテキストを一通り読むのであれば、概要をつかむ為にあまり時間をかけずにざっと読み、その後の知識定着に時間をかけた方が効率よく勉強できるかと思います。

ステップ2:テキストを読んでインプット→直後にアプリ、サイト活用でアウトプット(約1.5カ月(7月初~8月中頃))

先ほどの自己テストで22点だったことから、全く知識が定着していないことを実感して、確実に知識を定着させようと考えました。

そこで、テキストの単元ごとに勉強をして、一問一答形式でじっくり時間をかけて勉強しました。

「民法」「宅建業法」の区切りではなく、宅建業法の中の「営業保証金」「8種制限」などの細かい区切りで、インプット(テキストを読む)とアウトプット(一問一答形式で解答)を繰り返しました。

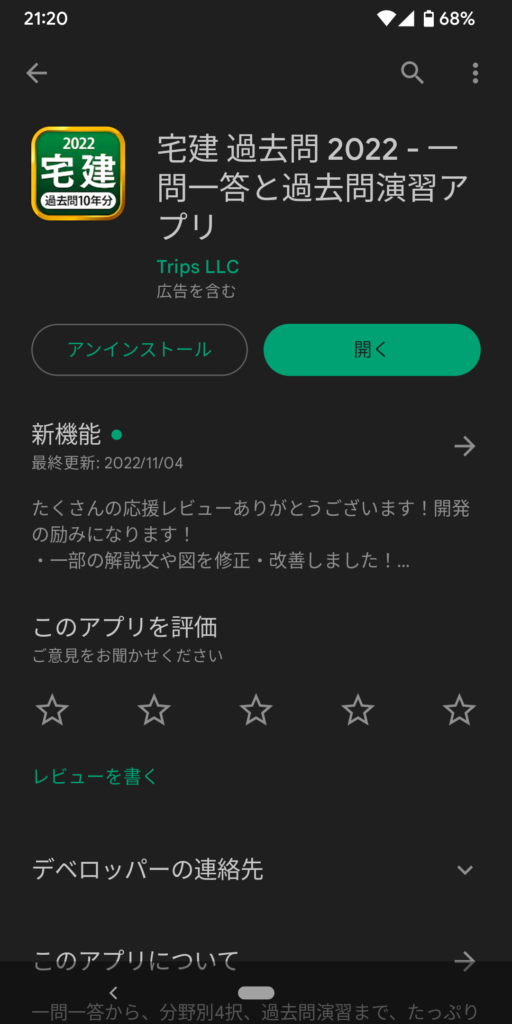

私の場合はAndroidスマホにて、Trips LLCさんが提供している「宅建 過去問 2022 – 一問一答と過去問演習アプリ」というスマホアプリを活用していました。

こちらは、宅建士資格試験の過去10年分を細かい単元ごとに一問一答形式で出題してくれますので、私がやりたかった細かい単元でのインプット、アウトプットの繰り返しがが出来ました。

このやり方で着実と知識が定着していき、定期的に過去問を使って自己テストをしていましたが、徐々に合格点前後を取れるようになってきました。

●自己テスト(過去問)結果

・2022年7月初頃実施(2021年12月過去問):22点(合格34点)

・2022年7月末頃実施(2021年10月過去問):35点(合格34点)

・2022年8月初頃実施(2020年12月過去問):34点(合格36点)

・2022年8月中頃実施(2020年10月過去問):41点(合格38点)

ステップ3:ステップ2と合わせてyoutubeも活用(約1.5カ月(8月中~9月末頃))

着実と知識は定着してきている感覚はありましたが、独学だとイマイチ理解しきれない所や苦手で飛ばしている所があると思います。

私の場合も過去問の解説を読んでも、テキスト読み返してもイマイチ理解できない箇所があり、自分なりにネットで個別に調べたりして自分なりに理解する方法を探していました。

そこで、youtubeで宅建士資格試験の全範囲の講義動画を上げている「あこ課長」さんという方がおりましたので、活用させて頂きました。

無料でいいのかって不安になるくらい丁寧にまとめられていて、正直、あこ課長さんの動画なかったら、私は合格してなかったかもしれません(笑)

勉強法には、好みや向き/不向きがあると思いますが、独学で理解できず悩んでいる箇所がある方は、一度youtubeで解説の動画などを探すことをおすすめします。

同じ内容でも、テキストを一人で読んでいるのと、youtube(音声)で聞くのでは、違う気付きがあったりします。

私の場合も読み間違えていたり、間違った覚え方をしていた所を再度動画で見て聞いて「あれ、間違って覚えていたな」と何度も助かった記憶がありますので、独学の方にはオススメです。

ステップ4:過去問題を周回(約1ヶ月(9月中頃〜試験前日))

私は勉強の区切りのいいところで定期的に過去問を解くということをしていましたが、結果として、このような回数過去問の周回をしました。

●過去問の周回実績

・2021~2018年の過去問を3周

・2017~2015年の過去問を2周

・2014~2013年の過去問を1周

「最低でも過去10年分を3周はしよう!」というネットの記事を何度か見かけていましたので、正直少ない方だと思います。

正直、時間があれば過去10年分を3周以上したかったですが、時間がなくて上のような回数になってしまいました。

もちろん、量より質が重要と考えていますので、回数ばかりに気を取られるのは良くないですが、やっぱり回数を重ねると安心感が出てくると思います。

また、時代が進むにつれ、法改正や出題傾向にも変化が出てくると思いますので、どうしても時間がない方は私の様に、古いものよりも新しい過去問を重点的に実施したほうがいいかと思います。

あと、過去問を解く際には必ず下のことを意識して実施していました。

●過去問を解く際に気を付けたこと

・本番同様に2時間通して実践し、必ず時間を測っていたこと。

・間違えたところは解説と関連するテキスト/youtubeで再勉強して、アプリで一問一答で復習。

・2周目以降を解く際に、1周目で正解した問題も飛ばさず全問解いたこと。

特に私は「1周目の正解がまぐれでは?」、「期間が空いて知識が抜けているかも?」という不安がすごくありましたので、「1周目で正解した問題も飛ばさず全問解いたこと」は個人的に意識して取り組んでいました。

まとめ

独学・一発・テキスト1冊・完全異業種からの挑戦で、2022年(令和4年)10月の宅地建物取引士資格試験を41点(自己採点)合格した私の勉強法について、紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか?

この方法で私は試験に合格することができましたので、独学でも一発合格できる!ということをわかって頂き、皆様の勉強のモチベーションアップにつながればうれしいです!

勉強方法は、人それぞれ合う合わないあるがあると思いますが、私の実体験がどなたかのお役に立てばうれしいです!

コメント